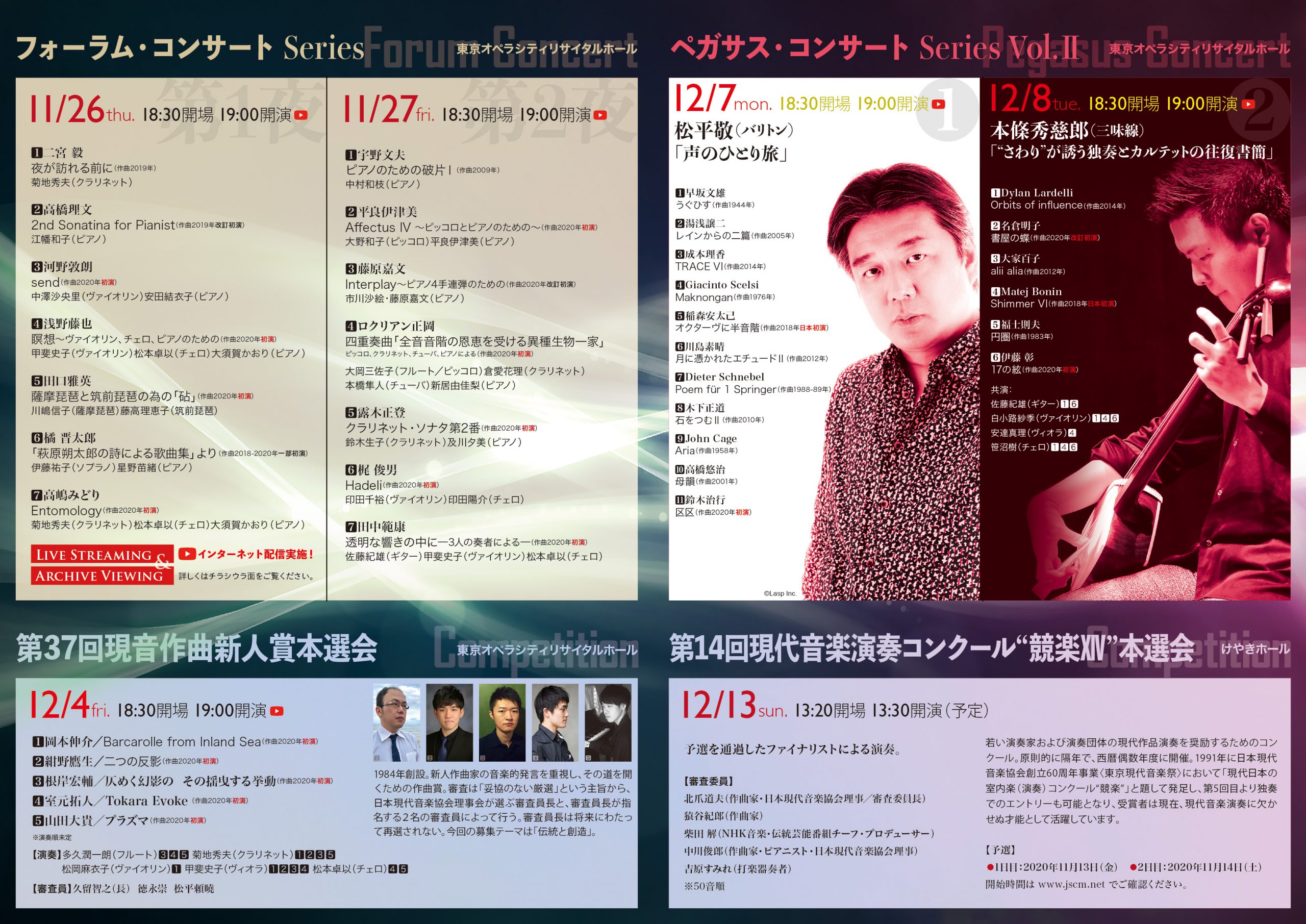

戦後に作曲された現代音楽作品の演奏を競う「第14回現代音楽演奏コンクール“競楽XIV”本選会」(主催:日本現代音楽協会、審査委員長:北爪道夫)が2020年12月13日(日)11時15分より、東京都渋谷区のけやきホールに於いて行われ、谷口知聡(たにぐち・ちさと)さん=ピアノ=が第1位となりました。

戦後に作曲された現代音楽作品の演奏を競う「第14回現代音楽演奏コンクール“競楽XIV”本選会」(主催:日本現代音楽協会、審査委員長:北爪道夫)が2020年12月13日(日)11時15分より、東京都渋谷区のけやきホールに於いて行われ、谷口知聡(たにぐち・ちさと)さん=ピアノ=が第1位となりました。

第2位は山口芽依さん=打楽器=、3位は神原颯大さん=ピアノ=。

審査委員特別奨励賞にDuo TOPOS=ピアノ四手=が選ばれました。

講評、結果発表に続いて、表彰式が行われました。

前列左から、齋藤里菜(マリンバ)、中山美輝(打楽器)、山口芽依(打楽器)、谷口知聡(ピアノ)、神原颯大(ピアノ)、Duo TOPOS(ピアノ四手/瀧山晃弘・寺長根ミカ) 後列左から、猿谷紀郎審査委員、渡辺俊哉日本現代音楽協会事務局長、吉原すみれ審査委員、近藤譲日本現代音楽協会理事長、北爪道夫審査委員長、井口みな美(ピアノ)、柴田解審査委員、中村栄宏(リコーダー)、中川俊郎審査委員、カメハ(打楽器デュオ/永野雅晴・永野仁美)、露木孝行一般社団法人日本音楽著作権協会常任理事、中村淳(フルート)、古賀優(打楽器)、安藤巴(打楽器)

第14回現代音楽演奏コンクール“競楽XIV”

主催:日本現代音楽協会

審査委員:

北爪道夫(作曲家・日本現代音楽協会理事/審査委員長)

猿谷紀郎(作曲家)

柴田 解(NHK音楽・伝統芸能番組チーフ・プロデューサー)

中川俊郎(作曲家・ピアニスト・日本現代音楽協会理事)

吉原すみれ(打楽器奏者)

※50音順

日程:

予選 2020年11月13日(金)14日(土)

本選 2020年12月13日(日)

全56組参加 ※ソロも1組と数える。

会場:

けやきホール(古賀政男音楽博物館内/東京都渋谷区上原)

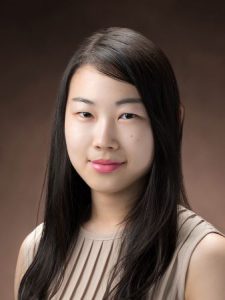

■第1位(日本現代音楽協会より賞状と賞金30万円)

谷口 知聡(たにぐち ちさと)ピアノ

桐朋女子高等学校音楽科を経て、現在桐朋学園大学音楽学部に在学中。ピアノを廻由美子氏に師事。これまでに、カワイ音楽振興会主催〈桐朋学園ランチタイムコンサート 2020-2021〉や銀座山野楽器主催〈銀座音大フェスティバル 2016〉などに出演。また、2016 年 JML主催日独青少年交流コンサートに出演、翌年 Jugent musiziertよりドイツに招待され、ドイツ各地で演奏する。2018年には同演奏会及びその他東京と横浜で行われた演奏会で、ドイツの演奏家と共演。これまでに室内楽を堤剛氏と松谷園子氏に師事した他、Pascal Devoyon氏、Sébastien Vichard氏のレッスンを受ける。

本選演奏曲:

Tristan Murail/Cloches d’adieu, et un sourir e… in memoriam Olivier Messiaen(1992)

権代敦彦/ピアノのための 耀く灰(2008)

■第2位(日本現代音楽協会より賞状と賞金10万円)

山口 芽依(やまぐち めい)打楽器

埼玉県立芸術総合高等学校音楽科卒業。武蔵野音楽大学ヴィルトゥオーソ学科卒業。第34回日本管打楽器コンクールパーカッション部門第3位受賞。第22回松方ホール音楽賞選考会打楽器部門音楽賞受賞。大学4年次(2019年)、東京国際音楽協会助成による山口芽依パーカッション&ヴィブラフォンソロリサイタルを開催。現在、武蔵野音楽大学別科在籍。打楽器を秋田円美、吉原すみれ、ラテンパーカッションをカルロス菅野、山北健一、ジャズヴィブラフォンを山本玲子の各氏に師事。

本選演奏曲:

Christpher DEANE/Mourning Dove Sonnet(1983)

福士則夫/ソロ・パーカッションのための グラウンド(1976)

■第3位(日本現代音楽協会より賞状と賞金5万円)

神原 颯大(かんばら そうだい)ピアノ

4歳よりピアノ17歳より作曲を学ぶ。東京藝術大学附属音楽高等学校ピアノ科、東京藝術大学作曲科を経て現在同大学大学院音楽研究科修士課程作曲専攻1年。これまでに30曲以上の新作初演に携わる。第6回大阪ジュニアピアノコンクール最優秀賞。シティ・オブ・大阪シンフォニアと共演。第24回彩の国・埼玉ピアノコンクール高校生部門金賞、埼玉新聞社賞。第9回ロザリオ・マルチアーノ国際ピアノコンクール課題曲特別賞。第20回日本演奏家コンクール大学生部門第2位。現在作曲を小鍛冶邦隆氏、ピアノを中井正子氏、松山元氏に師事。

本選演奏曲:

間宮芳生:ピアノ:ソナタ第2番(1973)

■入選(本選演奏順)

Duo TOPOS(でゅお とぽす/寺長根ミカ・瀧山晃弘)ピアノ四手

本選演奏曲:

Wolfgang RIHM/Klavierstück Nr.3 für zwei Spieler op.8c(1971)

渡辺俊哉/透かし織り openwork for 4 hands(2012)

中山 美輝(なかやま みき)打楽器

本選演奏曲:

山根明季子/Poppi Cue Popper Key for percussion(2012)

稲谷祐亮/《dia-Monolog/mono-Dialog》自問、渦渦渦. . . for Cajon solo(2018)

齋藤 里菜(さいとう りな)マリンバ

本選演奏曲:

末吉保雄/マリンバのための ミラージュ(1971)

Paul FOWLER/Michiyuki for 5-octave marimba(2002)

■審査委員特別奨励賞(賞状と一般社団法人日本音楽著作権協会より表彰楯授与)

Duo TOPOS(でゅお とぽす/寺長根ミカ・瀧山晃弘)ピアノ四手

■第37回現音作曲新人賞

■第37回現音作曲新人賞