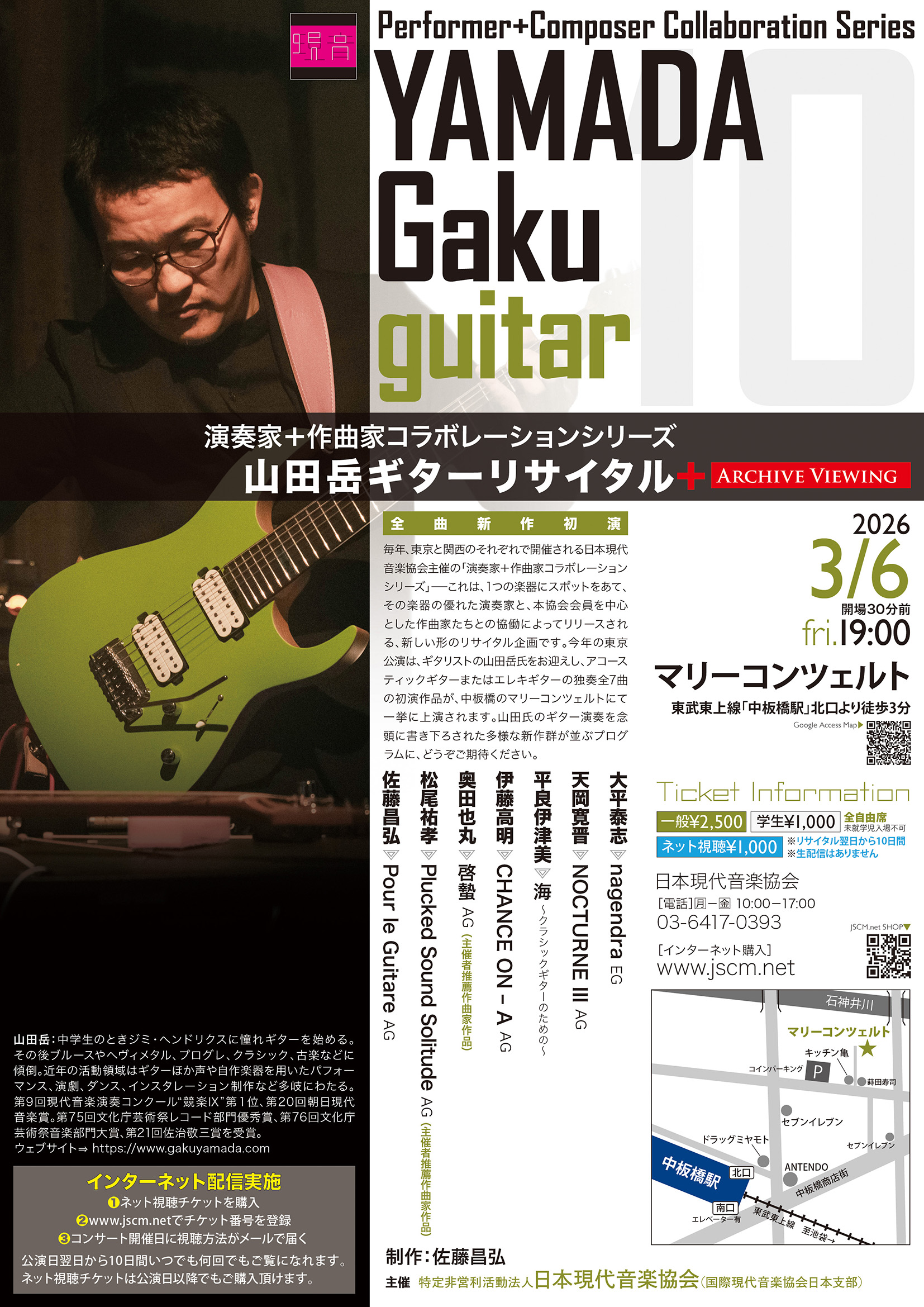

演奏家+作曲家コラボレーションシリーズ

演奏家+作曲家コラボレーションシリーズ

山田岳ギターリサイタル

+ Archive Viewing

2026年3月6日(金)18:30開場 19:00開演

マリーコンツェルト

東武東上線「中板橋駅」北口より徒歩3分

制作:佐藤昌弘

毎年、東京と関西のそれぞれで開催される日本現代音楽協会主催の「演奏家+作曲家コラボレーションシリーズ」―これは、1つの楽器にスポットをあて、その楽器の優れた演奏家と、本協会会員を中心とした作曲家たちとの協働によってリリースされる、新しい形のリサイタル企画です。今年の東京公演は、ギタリストの山田岳氏をお迎えし、アコースティックギターまたはエレキギターの独奏全7曲の初演作品が、中板橋のマリーコンツェルトにて一挙に上演されます。山田氏のギター演奏を念頭に書き下ろされた多様な新作群が並ぶプログラムに、どうぞご期待ください。

▼全曲新作初演

大平泰志/nagendra EG

天岡寛晋/NOCTURNE III AG

平良伊津美/海 〜クラシックギターのための〜 AG

伊藤高明/CHANCE ON – A AG

奥田也丸/啓蟄 AG

松尾祐孝/Plucked Sound Solitude AG

佐藤昌弘/Pour la Guitare AG

●インターネット配信実施

ネット視聴チケット(¥1,000)をご購入の上こちらで視聴申込みを行って頂くと、リサイタル翌日から10日間、公演の録画映像をご視聴頂けます。公演日以降でもご購入頂けます。

(1)ネット視聴チケットを購入

(2)www.jscm.netでチケット番号を登録

(3)コンサート開催日に視聴方法がメールで届く

Ticket Information

クレジットカード、コンビニ払い、キャリア決済、銀行振込、Amazon Pay、Pay-easyで購入可

▼座席チケット 全自由席 ※未就学児入場不可

一般2,500円 ⇒ ネットで購入

学生1,000円 ⇒ ネットで購入

▼ネット視聴チケット

1,000円 ⇒ ネットで購入

電話で購入 ⇒ 03-6417-0393(日本現代音楽協会/月-金 10:00-17:00)

主催:特定非営利活動法人日本現代音楽協会(国際現代音楽協会日本支部)

山田岳(やまだ・がく)中学生のときジミ・ヘンドリクスに憧れギターを始める。その後ブルースやヘヴィメタル、プログレ、クラシック、古楽などに傾倒。近年の活動領域はギターほか声や自作楽器を用いたパフォーマンス、演劇、ダンス、インスタレーション制作など多岐にわたる。第9回現代音楽演奏コンクール“競楽Ⅸ”第1位、第20回朝日現代音楽賞。第75回文化庁芸術祭レコード部門優秀賞、第76回文化庁芸術祭音楽部門大賞、第21回佐治敬三賞を受賞。 ウェブサイト⇒ https://www.gakuyamada.com