2012年のことです。銀杏の葉が色づき始める頃、大学1年生のわたしは入学祝いに買ってもらったステンカラーコートを着てヴァイオリンを背負い、1冊の楽譜を手に大学の中で初めての場所に向かっていました。校舎が改装工事中で、講義用の部屋に仮設された“演奏藝術センター”の扉を開け、恐る恐るお尋ねしたのはとある作曲家。その冬に出るコンクールで弾く曲を作曲をした人にお話を聞きにいこうと思い訪ねたのでした。

これが、昨秋に急逝された東京藝大副学長の松下功先生とわたしとの出会いです。このとき抱えていた楽譜はその年の12月に、代々木上原のけやきホールにて5つの譜面台の上に並べられました。これはわたしが審査委員特別奨励賞をいただいた「現代音楽演奏コンクール“競楽”」の本選で弾いた曲《マントラ》の譜面であります。

現代音楽演奏コンクールの表彰式が行われた日本現代音楽協会の新年パーティには、日本作曲家協議会会長として松下先生もいらっしゃいました。壇上に呼ばれた松下先生は、ご自身の座席から舞台に向かう途中、わたしの前を通るときにキリッと笑顔を向けてくださいました。まるで「おめでとう」と言うように。あのときの先生の視線は本当にかっこよくて、わたしはこれからの人生の中で何度も思い出してはその記憶に励まされるのだと思います。

松下先生は昨年9月に、文京区民オーケストラのリハーサルで指揮をしているその最中にお倒れになり、そのまま帰らぬ人となりました。もともとこの3月には藝大の教授を退官の予定で、退任記念として7年前に様々な事情で中国での初演が幻になってしまったオペラ『長安悲恋(ちょうあんのこい)』悲願の初公演が企画されていて、ご本人も準備に取り組んでいた矢先の出来事です。去る3月17日、このオペラが先生の追悼公演として執り行われ、わたしもこの上演にオーケストラの一員として参加しました。本日はこの紙面をお借りして、このオペラ・プロジェクトのオーケストラ・リハーサルから本番までの3日間の様子を、わたしの視点からレポートしたいと思います。

*

2019年3月某日、梅がほころぶほど暖かくなってきた上野公園は東京藝術大学第6ホールにて。松下功先生の大学時代からの盟友・澤和樹学長が立ち上がり、チューニングが始まる。10年以上師事していながら初めて澤先生がコンサートマスターをする場面に立ち会ったので、先生からAの音をもらうなんて…! と胸が熱くなったが、そんな個人的感慨はよそにオケが粛々と始動した。湯浅卓雄先生が指揮台の前であいさつをする。「私が振ることになってしまいました!」それが何とも可笑しく、何とも寂しかった。

でも湯浅先生がタクトを振り下ろした瞬間、そこに松下先生がいた。弦楽器が轟く16分音符の音階が、遣唐使を運ぶ海の大波を作る。この分厚くてダイナミックな音楽こそ松下先生だ。作曲家はこうして永遠にこの世を生きることができるんだなと思った。それはだれもが感じていたことに違いない、リハーサルは始終、松下先生の朗々とした性格を反映するように和やかで明るい空気だった。

弾いていると、当たり前だけれど、ほかの曲で出会った松下節に再会する。そこで思わず“にやっ”としたくなってしまうのは、松下先生が撒いた種なのだろう。たとえば先生が自分の曲をリハーサルするときは「このモチーフは『じぇじぇじぇ!』だからね」と言ったり、「この 6/8+2/4 って変拍子はね『いさお、いさお、まつした』なんだよ」「そしたら『かずきかずき、さわさわ』でもできるって言われちゃってね!」と奏者をどっかんどっかん笑わせながら進められたものだった。今回の『長安悲恋』には『いさおいさお、まつした、いさお』の13拍子が何度も登場する。

奏楽堂に小屋入りしてみると舞台照明がごくごくわずかに絞られていて、その暗さにオケメンバーはわりと動揺したが、それは歌い手を引き立て照明効果を強めるための演出で、序幕では天井とパイプオルガンに投影された照明が大胆にうねった。聴覚と視覚を激しく揺さぶられた幕開けから一転、美しい中国の笛と箏の音に誘われてわたしたちは第一幕の舞台、長安は華清宮へとたどり着く。宴は退屈〜と歌い牡丹の花が溢れる庭をさまよう楊貴妃と、貴妃に宴へ戻るよう促す侍女の鈴鈴(りんりん)は顔がうりふたつ。貴妃は自分の簪を鈴鈴に手渡し、自分の代わりに宴へ参れと無茶を言う。鈴鈴はこれを断るが、そこに遣唐使の井真成(せいしんせい)が現れて――。入れ替わり劇が生むのは、悲劇か、喜劇か。

このオペラには、ライトモティーフとも言える要素が多数ある。酒に酔っ払った李白の登場はチェロが印象的な5拍子が司どり、穏やかな場面や楽しいところでは8分の6拍子がたゆたう。その甘美な和声には後期ロマン派、特にシュトラウスの交響詩を思う。話がぐっと転換するときには決まって“功節”こと「6/8+2/4」が登場し、特にこれが打楽器の力強い刻みと弦楽器の16分音符を伴ったときは強烈だ。バス・ドラムが響く場面では伊福部昭の管弦楽を彷彿とさせる。おもしろいのが、“功節”は体に馴染むとほかのどんな変拍子とも違って弾きやすい。波に身を委ねられる感覚は、とりわけ今回の奏者の多くがそれをすでに体得していたからかもしれない。コツはとにかく、「いさおいさおまつした」と唱えることだ。

わたしはかつて“競楽”で松下作品《マントラ》を弾いて、そのときにこの曲の「8/8+6/8+7/8」という拍子を作った不動明王の真言を必死に覚えたおかげで今でも空で唱えられるが、“功節”といい《マントラ》といい、はたして松下先生の音楽というのは言葉が音楽ととても密接な距離にあるのだなと思わされる。器楽にも言葉を持たせられる先生に、オペラが合わないわけがない。

宴の華やかさと、酔っ払いの喧騒と。第二幕、沈香亭での宴会は超現実的な“登場人物の心の声”や“弥勒菩薩の声”“明王たちの声”も伴って、絢爛豪華な六重奏で締められる。美しく華やかながらどこか憂いを帯びる中華風の旋律は、楊貴妃の心象か、はたまた鈴鈴の切ない恋慕の情か。この場面において、後ろから飛んでくる合唱や管楽器に合わせてヴァイオリンの旋律を奏でるのは、多幸感すらあった。

小休止を挟んで第三幕。ここでマエストロはスコアを別の冊子に替える。5つも場があって、宴の雰囲気から一転、動乱の幕開けだ。このオペラには3、4か所ほど台本を書いた夢枕漠さんご自身による語りのパートがあり、休憩後もまずは夢枕さんの言葉で始まった。ただし三幕の入りは、重い。楊貴妃の政治に怒りを抱いた市民が、槍の先に貴妃の3人の姉の首を刺し、館の周りに立てかけた、という内容だ。

語りに耳を傾けつつ、視界にコンサートマスターを入れると、学部時代の思い出が蘇る。今日のように湯浅先生が指揮で、声楽の教授陣をソリストに迎えて、信時潔のカンタータを奏楽堂に鳴らした日があった。あのとき湯浅先生の左手のふもとに座っていたわたしを、リハーサルを見にきた松下先生が労ってくださったっけ――。目が涙で霞みかかったが、泣くにはまだ早い。自分を奮い立たせて楽譜を見つめ直す――泣くのは、あとだ。目がかすんだら、弾けない音がたくさんある――程度には音が細かい。しかも暗い。

貴妃の身代わりを命じられて、最後に覚悟をするための時間を与えられた鈴鈴は切々と、真成への思いを歌い上げる。「死ぬ前にあの方にお会いしたい」。でも真成はあの日、自分が貴妃のごとく着飾っていなかったら、果たして自分を気にしてくれただろうか…? その切ないアリアを遮るのは、ほかでもない真成。鈴鈴が「何をしにいらしたのですか」と問えば、真成は「花を奪いにきました」と鈴鈴脱出を企てる。しかしそもそもが玄宗皇帝と楊貴妃が市民兵士たちに狙われている状況で、鈴鈴は二重の追手から逃げねばらない…!

クライマックス、鈴鈴と楊貴妃と民衆の攻防における激しい音楽は、シュニトケのオラトリオ『長崎』を思い出しもした。一緒に参加した友人は何度も「ハイカロリーなワークだよね」という言い方をしたが、言わんとすることはわかる。合唱団が「殺せー!!」とがなりたてるシーンはなかなかの熱量だ。民衆が殺したかったのは楊貴妃だが、憐れかな、鈴鈴は運命の定めに逆らえずに、貴妃の身代わりとして矢を受ける。

この公演のことは事前に朝日新聞の夕刊一面に載った。その記事には、台本製作にあたって「ハッピーエンドにしますか」と尋ねた夢枕さんに対し、松下先生が「オペラは断然、悲劇です」と返したことが記されていた。紙面にはこうも書かれている。「1年ほど前、妻でピアニストの律子さんに打ち明けた。『宿題、やることにしたよ』」。上演が幻となってしまい、先生にとってこのオペラのことはずっと「宿題」として引っかかっていた。そしてわたしは、松下先生についぞ自分が弾く『マントラ』をお聞かせできなかったことが引っかかっている。

鈴鈴の壮絶な最期の余韻の中、水面がたわむような、銅鑼の音が響き渡る。その音があることで、場の静寂がさらに引き立てられるようだ。フルートが描く水の音が呼び込むエピローグは、当初の中国での初演を準備していた頃には存在しなかったもので、この退任記念公演を前に書かれたものだという。阿倍仲麻呂のアリアと、合唱による追悼の歌で成るエピローグを、湯浅先生は寂しさを滲ませた真剣な顔で「本人が(自分のために)用意したんじゃないかって思ってしまう」と言いつつ、「今回の『追悼』というコンセプトに合わせて、最後にこの祈りの合唱をよく引き立たせたいんです」とリハーサルで口にした。

弦楽器のラストの同音連打はいかにも“功節”らしく、『マントラ』の最後にも重なる。わたしは澤先生の弓裁きに追随してこの切れのある刻みに思いを込めた。残る管楽器のざわめきが、チェレスタと共に徐々に徐々に遠のいていく。奏楽堂全体の明かりがゆっくりと落ちて、『長安悲恋』の初演は幕を閉じた。

演奏を終えて、カーテンコールで歌い手が並ぶ場所を作るために、奏者は立ち上がりながら椅子と譜面台を舞台の奥にへしやった。弾き終わって感動的な場面のはずなのに、立て込んだ椅子と譜面台の間で窮屈に立つのがどうも可笑しく、またカーテンコールは練習したにも関わらず、振り終わってふらふらの湯浅先生とコシノジュンコさんの華やかな衣装に身を包んだ声楽の先生方とで動きがちょっぴりばらばらで、涙を忘れて“くすっ”としそうになった。

ゲネラルプローベにて段取りの確認をしたときに「最後に澤先生にお辞儀をしていただいて演奏会終了となります」と説明を受けた澤先生は「松下さんの遺影か何かをカーテンコールで一緒に並べられないの」と尋ねた。遺影はロビーに出ている大きなパネルしかないから舞台に出すのは難しいという結論になって、澤先生はいくらか残念そうだったが、もう本番が差し迫っていたのでどうにもならなかった。

カーテンコールは全ての流れをたどり、あとは澤先生が去るばかりだった。そのあとに我々も退場するので、わたしは何気なく先生の動きを目で追っていたが、ふいに先生がこちらを向き、わたしの目を見て「まほちゃん」とおっしゃった。

先生の口が「スコア」と動いた瞬間、全てを察した。わたしはちょうど自分の真横まで下げられていたマエストロの譜面台を振り返って、その上にあるA3版の分厚いスコアに楽器を持っていない右手を伸ばした。スコアに触れた瞬間片手で持ち上げるにはあまりに重いことに気づいたがそこは意地だ、演奏を終えて裏表紙が上になっていたスコアの背表紙側を掴み、表紙を上に返してコンサートマスターの方向に無我夢中で突き出した。わたしの手が重さで少しよろめいていたので、わたしと先生との間に立っていたセカンドのフォアシュピーラーの方が手を添えてくれた。

澤先生は手にしたスコアを、客席に向かって、いや、天に向かって高く掲げた。まるで、松下さん、やったよ、と言うようでもあったし、作曲者を讃える気持ちを表したようでもあった。そして先生はそのスコアを抱えて袖へと歩いていった。それは松下先生を一緒に連れ帰るように見えた。

ほかの誰でもなく、“それ”を長年の友である澤先生がしたことに、胸を打たれた。おこがましいけれど、先生にスコアを手渡せて光栄だと思った。お客様の拍手で声が聞こえなくても「まほちゃんスコアとって」という澤先生の言葉を拾えて良かった。正直一番緊張した場面だったけれど、瞬時に先生が何をしたいか理解できたのは、弟子冥利に尽きると思った――松下先生と澤先生の仲を知る弟子だからこそ、の。

その夜、上野精養軒で開かれたレセプションにて、いろいろな方のスピーチがあった。そのどれもがユニークで、松下先生の生き様をあらゆる角度から照らし出すようだった。松下先生と藝大演奏藝術センターの一時代を築き上げ、その3日後には自身の退官演奏会も控えていた大石泰先生の、授業と変わらぬ淡々とした語りで聞く“功節”の紹介もあれば、男泣きしてしまう夢枕さんもあり、あんな著名な方なのに謙虚さが滲んだコシノジュンコさんの言葉には大きな拍手が寄せられ、平成の藝大を共に牽引した宮田亮平文化庁長官と澤先生は、それぞれのユーモアとひょうきんさで松下先生のからっとした笑いを思い起こさせた。

その中で、松下先生が作った「アンサンブル東風」の現代表・花田和加子先生のあいさつもあったが、「東風」という名前を聞いて、わたしは思い出した歌があった。

《東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ》菅原道真公

そう、主なしとて、わたしたちは松下先生の音楽を忘れない。そして音楽はきっと、わたしたちがいなくなってからも生き続けていく。わたしは『長安悲恋』の初演を通じて、そのことを強く、強く、体で感じたのだった。

*

わたしが『ヴァイオリン・ソロのための《マントラ》』を弾いた“競楽”以後も、松下先生はいろいろな場面でわたしを気にかけてくださり、でも一方で松下先生・澤先生、両先生からの“奏者探し”というおつかいに奔走したこともあります。「無茶だってばー!」と思ったこともありましたが、日頃かけていただいている愛情を思うとどうも期待を裏切れなくて、ミッションをクリアしてご報告した日にはとってもチャーミングな笑顔で「ありがとう!」なんて言われちゃってもうイチコロなのであります。

わたしが現在通う英国王立音楽院を受験するときには、2枚も必要な推薦状のひとつを松下先生が快く請け負ってくださり、お会いするたびに「結果は来た?」と忘れずに気にしてくださいました。訃報を聞いたときに思わず掘り返したメールボックスには、合格をご報告したメールへの返信がありました。「おめでとう。これからも頑張っていい音楽家になってください。『マントラ』いつか聞かせてくださいね」。

渡英するときに、荷物のスペースが限られる中で、迷いなく入れた譜面が《マントラ》でした。いつかイギリスのみなさんにもこの曲をご紹介したい、その一心です。残された演奏家の使命として、先生の作品を演奏し後世に伝え残していくことが役目と考えます。今回こうして成功裏に終えた『長安悲恋』の初演、実は舞台美術や演出をカットしての演奏会形式での公演でした。レセプションでも何度か「いつか本当のオペラの形での上演を」という声が聞かれましたが、わたしも実現を強く願います。そして《マントラ》をはじめとする、松下先生がヴァイオリンのために書かれた楽曲を世界中にお届けできたら、と思っています。

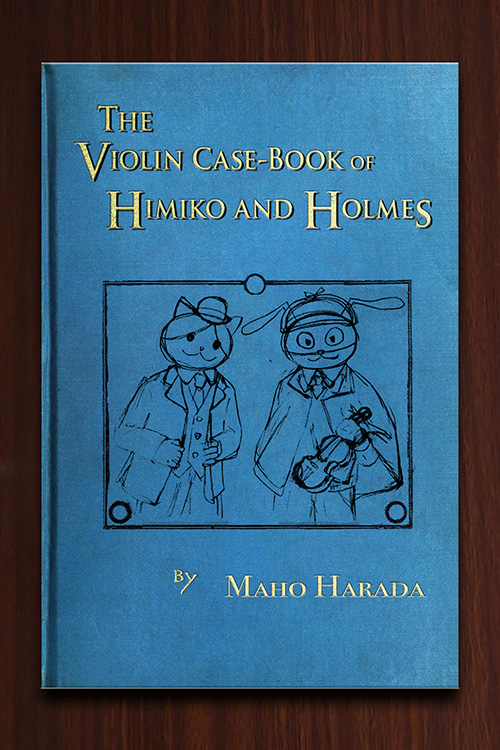

文・絵:原田真帆

栃木県出身。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、同大学器楽科卒業、同声会賞を受賞。英国王立音楽院修士課程修了、ディプロマ・オブ・ロイヤルアカデミー、ドリス・フォークナー賞を受賞。2018年9月より同音楽院博士課程に進学。第12回大阪国際音楽コンクール弦楽器部門Age-H第1位。第10回現代音楽演奏コンクール“競楽X”審査委員特別奨励賞。これまでに萩原かおり、佐々木美子、山﨑貴子、澤和樹、ジェラール・プーレ、小林美恵、ジャック・リーベックの各氏に師事。